Worte des Monats

2011

2010

2009 - 2004 als PDF

Wort zum Monat Dezember 2011

Der Lord ist unterwegs.

Da erhält der Gärtner auf einmal die Nachricht, dass der Lord ihn als Verwalter eingesetzt hat.

Er ist noch völlig in Gedanken und fragt sich, was er denn nun zu tun habe, als er den Koch trifft. Nicht gering ist das Erstaunen, als sich herausstellt: Auch der Koch ist als Verwalter eingesetzt worden.

Der Butler läuft den beiden über den Weg. Und – siehe da: Der Lord hat auch ihn als Verwalter eingesetzt. Ebenso die Hausdame, das Zimmermädchen und die Dienstboten. Ja, selbst der neue Küchenjunge, der gerade erst angefangen und den Lord noch gar nicht zu Gesicht bekommen hat, erfährt, dass er auf einmal Verwalter ist.

Allmählich wird klar, wie der Lord sich das wohl vorgestellt hat: Ein jeder und eine jede soll den Bereich verwalten, für den er/sie zuständig ist.

Liebe Leserin, lieber Leser,

was ich hier so kunstvoll in eine kleine Geschichte gekleidet habe, ist ein Gedanke, der uns im 1. Petrusbrief begegnet (1 Petr 4,10): „Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat.“

D. h.: Wir alle sind Verwalter(innen). – Was verwalten wir? – Etwas, was wir uns nicht selbst erarbeitet haben, sondern was uns geschenkt wurde: ein Teil „der vielfältigen Gnade Gottes“, unsere spezifische Gabe.

Das schließt nicht aus, dass es auch Leitungsaufgaben gibt. Aber es schließt aus, andere selbstherrlich zu bevormunden. „Dient einander“, heißt es.

Jede(r) ist dazu berufen, im jeweils eigenen Zuständigkeitsbereich souverän Entscheidungen zu treffen und in der Konsequenz daraus zu handeln (oder – um zum wiederholten Male Bischof Joachim Vobbe zu zitieren –: „Wir alle, Laien und Geistliche, sind keine Angestellten, sondern Subunternehmer“).

Der Lord ist unterwegs – unser Lord: Jesus Christus. Nicht um uns zu verlassen, sondern um uns, die wir uns hier im Haus des irdischen Lebens im Dienst aneinander üben, bei Gott ein ewiges Haus vorzubereiten (Joh 14,2). Und er ist unterwegs zu uns, um uns in dieses Haus einzuladen (Joh 14,3).

Jesus ist unterwegs: zu uns – und für uns und mit uns zu Gott.

Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit wünscht Ihnen

Ihr

Bruder Gereon

Wort zum Monat November 2011

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Wie dein Sonntag, so dein Sterbetag“ – dies ist zugegebenermaßen keines der ganz bekannten Sprichwörter. Ich habe es erst als Erwachsener kennengelernt, und zwar von einem Kollegen, der aus einer frommen Familie in einem frommen Landstrich stammt.

Seitdem frage ich mich, was an diesem Sprichwort dran ist. Freilich: Die Deutung „Wer sonntags nicht zu Gott kommt (= in die Kirche), kommt auch später nicht zu ihm (= in den Himmel)“ drängt sich auf und war vermutlich auch häufig der Anlass, diesen Satz aus dem Köcher zu ziehen.

Doch auf einer tieferen Ebene finde ich viel Wahres an dem Vergleich zwischen Sonn- und Sterbetag:

Der Tod tritt zumeist in unser Leben, ohne unsere Planungen zu berücksichtigen. Er fragt nicht danach, ob wir noch irgendetwas beenden müssen, noch etwas Wichtiges vorhaben oder noch auf etwas Bestimmtes warten. Eines Tages ist er da – mehr oder weniger plötzlich, mehr oder weniger unerwartet.

Der Sonntag kommt mit einer gewissen Planungssicherheit alle sieben Tage. Und doch fragt auch er nicht nach meinem Terminkalender, ob mir gerade nach Sonntag zumute ist, ob er mitten in einen wichtigen Vorgang hineinplatzt oder ob noch viel Arbeit auf meinem Schreibtisch liegt. An mir ist es, damit umzugehen. Lasse ich mich in meinem alltäglichen Tun und Denken unterbrechen, um mal wieder zum Höchsten aufzuschauen und meinen Horizont zu weiten?

Es ist meine Verantwortung, eine Anfrage an meine Prioritäten. Und ich vermute, dies hat auch mit Fähigkeiten zu tun, die mir helfen, wenn es auf den Tod zugeht. Kann ich Angefangenes aus der Hand legen? Kann ich mich selbst aus der Hand geben – in die Hand dessen, der mein Schöpfer ist und mein Erlöser und Vollender sein will?

In den benediktinischen Klöstern wird dies im Prinzip zu jeder der 5–7 über den Tag verteilten Gebetszeiten geübt: Sobald die Glocke ertönt, soll man die Arbeit aus der Hand legen. Dem Gottesdienst ist nichts vorzuziehen.

Auch wir brauchen damit nicht zu warten, bis es Sonntag ist: An vielen Orten läutet morgens, mittags und abends eine Glocke. Sie lädt uns ein, kurz innezuhalten. Vielleicht ein Vaterunser zu beten oder nach katholischer Tradition den „Angelus“, das Gebet von der Menschwerdung Christi.

Kaum jemand wird dies vermutlich noch mit dem Gedanken tun, sich eine gute Todesstunde zu „erkaufen“. Und doch tut es mir gut, an diesen Unterbrechungen des Alltags die Perspektive zu verändern: Es gibt Wichtigeres als das, wo ich gerade dran bin. Eine Erfahrung, die ich auch für meinen Sterbetag erhoffe.

Einen gesegneten November wünscht Ihnen

Ihr

Bruder Gereon

>>Seitenanfang

Wort zum Monat Oktober 2011

LETZTER AUSSTIEG – WEITERFAHRT GEFAHRLOS MÖGLICH

Liebe Leserin, lieber Leser,

bei uns in Köln gibt es in einigen Gebäuden noch die Möglichkeit, mit einem alten Paternoster (also einem offenen Kabinenlift ohne Türen) zu fahren. Kurz vor Erreichen der obersten Etage ist dann der oben zitierte Text zu lesen.

Der Grund liegt auf der Hand: Dieser Hinweis will Menschen davor bewahren, sich aus lauter Panik viel zu spät doch noch durch die immer kleiner werdende Ausstiegsöffnung zu zwängen – oder gar an Herzversagen zu sterben, weil sie eben dieses nicht mehr geschafft haben und nun glauben, ihnen würden die schlimmsten Dinge widerfahren, zumindest aber würden sie am oberen Wendepunkt des Liftes um 180 Grad gedreht und unsanft auf den Kopf gestellt.

So ein Paternoster fährt nicht besonders schnell. Dafür hält er aber auch nirgends an. Wer in einer bestimmten Etage aussteigen will (und dafür ist er ja eigentlich da), muss ihn mit einem beherzten Schritt zum rechten Zeitpunkt verlassen.

Das Leben kommt mir manchmal vor wie eine Fahrt mit dem Paternoster: Immer wieder tun sich Entscheidungsmöglichkeiten auf (leider nicht so regelmäßig wie bei der Liftfahrt). Und auch das Leben hält nicht an, damit ich in aller Ruhe abwägen und zwischen verschiedenen Möglichkeiten wählen kann. Langsam, aber unaufhaltsam tut sich eine Handlungsoption auf, gewinnt an Aktualität und schließt sich letztendlich wieder: die Chance, eine Familie zu gründen, den Arbeitsplatz zu wechseln, mit einer bestimmten Person unter vier Augen zu reden, umzuziehen oder Ähnliches.

Auch hier kann sich Panik einstellen, z. B. weil die Möglichkeit, eigene Kinder zu kriegen, immer mehr abnimmt. Oder ich kann in lähmendes Entsetzen verfallen, eine bestimmte Chance, die nun unwiederbringlich vorbei ist, nicht genutzt zu haben.

Da ist der Glaube für mich wie dieses Schild: WEITERFAHRT GEFAHRLOS MÖGLICH. Zwar fordert auch Gott uns immer wieder heraus, Entscheidungen zu treffen, manchmal sogar ziemlich plötzlich (die Apostel und viele Heilige haben dies erlebt). Aber niemals gibt er uns auf, weil wir eine Chance nicht ergriffen haben. Weiterleben mit Gott ist gefahrlos möglich.

Eines freilich unterscheidet unser Leben dann doch arg von der Fahrt mit dem Paternoster: Es gibt Wege, die sind einfach sinnlos. Oder sogar schädlich. Der Paternoster kehrt von allein um, wenn wir den letzten Ausstieg verpasst haben. Die Umkehr auf unseren Irrwegen müssen wir selbst vollziehen.

Einen goldenen Oktober wünscht Ihnen von Herzen

Ihr

Bruder Gereon

>>Seitenanfang

Wort zum Monat September 2011

Liebe Leserin, lieber Leser,

Donald Duck ist ein ziemlich fauler Zeitgenosse. Wenn ihn sein Onkel Dagobert nicht gerade unter Hinweis auf ausstehende Mietzahlungen zur Begleitung irgendwelcher Expeditionen nötigt, liegt er am liebsten zu Hause faul auf dem Sofa rum.

Doch seit 1976 wissen wir: Donald kann auch anders! Dann verwandelt er sich in den Superhelden Phantomias und kämpft in Entenhausen gegen Ungerechtigkeit, Korruption und die Arroganz der Mächtigen. Und dann scheint es so, als seien die 95 % seiner Zeit, die er mit Faulenzen verbringt, einfach eine geschickte Tarnung.

Für seine Verwandlung braucht Donald keine Zaubernuss, keinen Spinnenbiss und keinen Vollmond. Er muss lediglich sein Phantomias-Kostüm anlegen und die Spezialausrüstung zur Hand nehmen, die der Entenhausener Stadtingenieur Daniel Düsentrieb einst für ihn entwickelt hat.

(Merkwürdigerweise wird Donald in seinem Phantomias-Outfit grundsätzlich nicht erkannt. Als ich als Kind diesem Vorbild nacheifern wollte und in einem sorgsam zusammengesuchten Phantom-Kostüm unsere Grundschulklasse betrat, entlarvte mich meine Mitschülerin Ingeborg mit den Worten: „Ooch, kuckt mal da: Der Gereon als Phantom!“ – So endete meine Karriere als Superheld leider, bevor sie so recht begonnen hatte.)

Der heilige Paulus behauptet in seinen Briefen, mit dem Christsein sei das ganz ähnlich: Wenn jemand Christ werde, dann ziehe er gleichsam Christus an wie ein Gewand. Und dadurch sei er dann ein ganz neuer Mensch (Röm 13,14; Gal 3,27; in diesem Sinne auch Eph 4,24). So ähnlich wie Phantomias.

Stimmt das? Haben Sie so was schon mal erlebt?

Ab und zu treffe ich Menschen, die kennen das aus eigener Erfahrung, z. B. bei der Heilsarmee: Die haben sich, ihre Familie und ihren Job zugrunde gesoffen. Und irgendwann haben sie sich dann an Gott gewendet und „Christus angezogen“. Sie sind tatsächlich neue Menschen geworden!

Doch wie ist das mit so Leuten wie mir, die von Kindheit an einfach in Christus „reingewachsen“ sind? Merke ich, dass ich dadurch ein „neuer Mensch“ bin?

Was die Ausrüstung des „neuen Menschen“ angeht, da geht der Epheserbrief ins Detail (Eph 6,10–20): als Gürtel die Wahrheit, als Panzer die Gerechtigkeit, als Schuhe „die Bereitschaft, für das Evangelium vom Frieden zu kämpfen“, als Schutzschild der Glaube, als Helm Gottes Heil und als Schwert Gottes Wort. – Wow! Hoffentlich kann ich in dieser Rüstung noch laufen!

Vielleicht hilft es mir, wenn ich mir einen Tag lang einfach mal nur einen dieser Ausrüstungsgegenstände ganz bewusst mache. Und mir morgens beim Anziehen sage: „Heute schnalle ich mir als Gürtel die Wahrheit um!“ Und ich dann einfach mal schaue, wie ich mit diesem Gürtel durch den Tag komme. Wann ich ihn brauche. Wann ich ihn bewusst einsetzen kann. Und mir am Abend Rechenschaft darüber gebe.

Ich lade Sie ein, im September einfach mal diese „Spezialausstattung des neuen Menschen“ einer bewussten Inspektion zu unterziehen. Vielleicht ist Gott ja ein ähnlich guter Ausrüster wie Daniel Düsentrieb.

Einen guten September wünscht Ihnen

Ihr

Bruder Gereon

>>Seitenanfang

Wort zum Monat Juli 2011

Liebe Leserin, lieber Leser,

besonders spannend fand ich als Kind bei Reisen ins Ausland die Zollkontrollen. Ich erinnere mich noch, wie wir einmal sogar vom Zoll verfolgt wurden – wenn auch nur für wenige Meter: Mein Vater hatte die Anweisung, „mal ranzufahren“ wohl irgendwie anders umgesetzt, als von den Beamten gedacht.

Und wenn wir mal irgendwo über die „grüne Grenze“ fuhren, fühlte ich den Schauder, hier wohl irgendwie etwas Ungesetzliches zu tun.

Grenzkontrollen gibt es dort, wo auf beiden Seiten unterschiedliche wirtschaftliche Bedingungen oder Regeln gelten. Und auch dort, wo man den Zustrom von Immigrant(inn)en fürchtet, von dem man glaubt, er schade dem eigenen Land.

Das Reich Gottes hat keine Grenzkontrollen. Seine Grenzen stehen allen offen. Ich denke hier nicht an das vollendete Gottesreich am Ende der Zeiten oder im „Jenseits“. Nein, ich spreche von dem Reich Gottes, das schon mitten unter uns ist (Lk 17,21) – überall dort, wo Menschen sich der Herrschaft Gottes unterstellen.

Dass dieses Reich offene Grenzen hat, ist nicht selbstverständlich; denn in ihm gelten in der Tat eigene wirtschaftliche Regeln und eigene, von der Umgebung manchmal stark abweichende Gesetze. Zum Beispiel, dass man etwas ausleihen soll, auch wenn man es wahrscheinlich nicht zurückbekommt, und außerdem freigiebig sein und andern ihre Schulden erlassen (Lk 6,20–38). Ist es da nicht naheliegend, dass „Tagestouristen“ das Reich Gottes besuchen, um von diesen großartigen Bedingungen zu profitieren?

Wer in einem Pfarrhaus wohnt oder sonstwie den Eindruck erweckt, irgendwie zum Reich Gottes zu gehören, weiß, dass er auf Bettler(innen) eine große Anziehungskraft ausübt und dass sich der Andrang, wenn man wirklich sehr freigiebig ist, auch noch zusehends erhöht.

Also doch: strenge Grenzkontrollen zum Reich Gottes?

Ich finde, das kann nicht die Lösung sein. Denn, ehrlich gesagt, gibt es ja schon Möglichkeiten, die „anderen Gesetze“ unter Gottes Herrschaft mit Augenmaß anzuwenden: Dann gebe ich z. B. am Bahnhof, wo wie am Fließband geschnorrt wird, nichts. Frage aber vielleicht die Bettlerin vorm ALDI, ob ich was für sie einkaufen kann.

Wichtig scheint mir, das „Grundgesetz“ Gottes im Auge zu behalten: das Gesetz der bedingungslosen Liebe. Das kann dann auch schon mal heißen, den Suchtkranken so richtig in die Scheiße geraten zu lassen, damit er endlich professionelle Hilfe annimmt. Und andererseits die arme Frau, die mich nur nach einem Euro gefragt hat, zum Mittagessen mitzunehmen, wenn ich es irgendwie einrichten kann. Zumindest auf keinen Fall irgendeinem Menschen gegenüber mein Herz zu verschließen.

Eines können wir ohnehin immer tun: Die Infrastruktur im Reich Gottes stärken. Indem wir beispielsweise Einrichtungen unterstützen, in denen Obdachlose kostenlos duschen können. Oder für wenig Geld anständig essen. Auch Schuldnerberatung, niedrigschwellige Freizeitangebote und vielerlei soziale Initiativen im Stadtteil gehören zu dieser Infrastruktur.

Dass die Grenzen zum Reich Gottes weit offen stehn, hat zur Zeit Jesu offensichtlich gerade die Zöllner stark beeindruckt (Mt 9,9 f.; Lk 19,1–10). Diese Faszination sollte auch heute noch spürbar sein.

Eine gute Sommerzeit wünscht Ihnen

Ihr

Bruder Gereon

[Das nächste „Wort zum Monat“ erscheint zum September dieses Jahres.]

>>Seitenanfang

Wort zum Monat Juni 2011

„Also, das soll jetzt keine Kritik sein.“

Falls Sie, liebe Leserin/lieber Leser, diesen Satz schon mal verwenden, dann mache ich Ihnen einen Vorschlag: Lassen Sie es einfach.

Denn nach meiner Erfahrung wird dieser Satz nur dann verwendet, wenn eben doch jemand Kritik äußern möchte. Warum also dann diesen irreführenden Satz einfügen?

Ich werde nicht gerne kritisiert (in diesem Text steht „Kritik“ immer – wie im landläufigen Sprachgebrauch üblich – für negative Kritik). Oft liegt mir eine kritische Bemerkung noch anderthalb Tage lang auf dem Herzen. Und doch brauche ich Kritik: sowohl beruflich (ich bin Theologe und Kirchenmusiker), damit ich auch morgen noch sinnvoll meinen Dienst ausüben kann, als auch privat, denn trotz aller Verrenkungen erlebe ich mich nun einmal nicht von außen.

Und weil Kritik halt eben doch wichtig ist, möchte ich jetzt im Juni gerne einmal meine „Sechs goldenen Regeln zum Umgang mit Kritik“ zur Diskussion stellen:

1. Wenn meine Kritik tatsächlich was bewirken soll (außer dass ich befriedigt bin und der/die andere schlechte Laune hat), so kommt es auf den richtigen Zeitpunkt an: In einem Ausbildungsverhältnis kann es ratsam sein, einen falschen Handgriff direkt zu korrigieren. Anders nach einem längeren, anstrengenden Auftritt: Aus der Zeit, als ich noch regelmäßig als Kabarettist gearbeitet habe, weiß ich, dass ich nach der Vorstellung bestenfalls für undifferenzierten wohlwollenden Zuspruch zugänglich war, nicht aber für eine mehr oder weniger ausgefeilte Kritik. Da ist es besser, einfach ein paar Tage zu warten.

2. Wenn ich kritisiert werde, ist es meistens gut, wenn ich mich nicht zu verteidigen suche. Zumindest nicht direkt. So gebe ich meinem Gegenüber zu verstehen: Ich werde deine Worte bedenken. Und ich gerate nicht in Verdacht, „keine Kritik vertragen“ zu können.

3. Dr. Klaus Douglass, der sich systematisch mit dieser Frage beschäftigt hat (www.douglass.de), empfiehlt: Lob und Kritik sollten im Verhältnis 4:1 zueinander stehen. Das heißt nicht, dass ich mir noch schnell vier positive Bemerkungen aus den Fingern saugen soll, wenn ich jemanden kritisieren will. Es ist vielmehr ein Appell an meine Wahrnehmung: Ich neige z. B. dazu, alles, was ich sehe und höre, sofort auf Fehler hin abzuscannen. Also muss ich lernen, auch das, was gelingt und was andere gut machen, bewusst wahrzunehmen und wertzuschätzen.

4. Ich versuche, auch Lob anzunehmen.

5. Ich meine nicht, dass Kritik immer konstruktiv sein muss. Wenn mir jemand sagt, dass ich heute „irgendwie komisch“ Orgel gespielt habe, dann kann das für mich ein wichtiger Hinweis sein – auch wenn der/die andere partout nicht sagen kann, wie ich es denn hätte besser machen sollen.

6. Auch wenn mich jemand kritisiert, der sich nicht an diese „goldenen Regeln“ hält, obendrein als notorische(r) Querulant(in) bekannt ist und von der Sache, um die es geht, keine Ahnung hat: Vielleicht finde ich ja gerade in seiner Kritik einen wertvollen Hinweis, der mir weiterhilft.

Vor allem aber lasst uns um den Heiligen Geist beten – und lassen wir ihn in uns wirken!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Bruder Gereon

>>Seitenanfang

Wort zum Monat Mai 2011

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Es ist noch keiner zurückgekommen.“ – So sagen manche, wenn sie ausdrücken wollen, dass wir über ein Leben nach dem Tod nichts wissen.

Für uns Christen gilt dieser Satz eigentlich nicht; denn einer ist zurückgekommen: Jesus selbst.

Er ist zwar nicht in seinen sterblichen Körper zurückgekehrt, wohl aber in den Erfahrungsbereich seiner Jüngerinnen und Jünger. Der Auferstandene „hat sich von ihnen sehen lassen“, so lässt sich der griechische Urtext wohl am besten übersetzen. Von über 500 Zeugen, schreibt Paulus gerade mal 20 Jahre später (1 Kor 15,3–8).

Und was tun die, die den Auferstandenen sehen? Nutzen sie die Gelegenheit, um zu fragen: „Wie ist es denn so als Auferstandener?“, oder: „Wie sieht es denn jenseits der Schwelle des Todes aus?“? – Davon lesen wir in der Bibel nichts. Selbst die Apostelgeschichte, in der es heißt, der auferstandene Jesus habe 40 Tage lang vom Reich Gottes gesprochen (Apg 1,3), hält es offensichtlich nicht für nötig, uns etwas Näheres über den Inhalt mitzuteilen.

Nein, die zentrale Botschaft des Auferstandenen ist einfach die Auferstehung selbst.

Jesu Jünger(innen) erfahren, dass dies Konsequenzen hat, sowohl in Blick auf die Vergangenheit als auch für die Zukunft:

1. Was Jesus im Lauf seines irdischen Lebens gesagt und getan hat, ist glaubwürdig. Gott bestätigt, dass Jesus wirklich in seiner Vollmacht gelehrt und gehandelt hat.

2. Jesus verspricht seinen Jünger(inne)n, dass ihnen in Zukunft der Heilige Geist beistehen wird (z. B. Apg 1,8).

Ich denke, beides ist auch für uns als Christen heute wichtig. Und dafür brauchen wir sowohl das Alleinsein wie auch die Gemeinschaft:

Wie soll ich eine persönliche Beziehung zu Jesus aufbauen, wenn ich mich nicht manchmal hinsetze und in den Evangelien lese? Und wie soll ich die Stimme des Heiligen Geistes in der Tiefe meiner Seele wahrnehmen, wenn ich mich nicht von Zeit zu Zeit in die Stille zurückziehe?

Aber weder die Worte der Bibel noch die Stimmen, die aus meinem Seelengrund aufsteigen, sind stets so eindeutig, dass ich klar sagen könnte: Das ist jetzt Gottes Botschaft! – Dafür brauche ich immer wieder den Austausch mit anderen, die ebenfalls versuchen, aus dem Glauben zu leben.

So braucht auch der Vereinsmensch von Zeit zu Zeit die Einsamkeit – und der Eremit/die Eremitin dann und wann die Gemeinschaft.

Das Ganze nennt sich dann Kirche. Gemeinschaft der Glaubenden.

Eine gute Osterzeit wünscht Ihnen

Ihr

Bruder Gereon

>>Seitenanfang

Wort zum Monat April 2011

Liebe Leserin, lieber Leser,

vor gut 150 Jahren erfand Henry Goebel die Glühlampe; Thomas Edison führte sie später zur Marktreife.

Heute wissen wir: Die Glühlampe verwandelt nur rund 5 % des Stroms in Licht; die restlichen 95 % werden zu Wärme. Aus Sicht des Energiesparens ein unhaltbares Missverhältnis.

Waren Goebel und Edison mit ihrer Erfindung also auf dem Holzweg? – Hätte man sich beizeiten um die Entwicklung der Gasentladungslampentechnik gekümmert statt um Material, Form und Umgebung des Glühwendels, so könnte man sagen, so hätten wir schon längst ordentliche Energiesparlampen und müssten uns nicht mehr mit ihren „Kinderkrankheiten“ herumschlagen. Oder noch besser: Man hätte frühzeitig mit Halbleitern experimentieren müssen, dann hätten wir heutzutage gute und erschwingliche LED-Leuchten.

Doch kaum jemand wird so argumentieren wollen; denn wir wissen oder ahnen: Die Technik der alternativen elektrischen Lampen ist beim Schein der guten alten Glühlampe erfunden und entwickelt worden. Zudem wird uns die Glühlampe in einigen Anwendungsnischen erhalten bleiben. Und andere Erfindungen – wie z. B. den elektrischen Toaster – verdanken wir ihr auch.

Ich denke: Mit dem menschlichen Glauben ist das so ähnlich.

Es ist leicht, über den Glauben früherer Generationen den Kopf zu schütteln. – Aber stehen wir nicht geistesgeschichtlich auf ihren Schultern?

Und wer sagt mir, ob der, dessen Glauben so ganz anders ist als meiner, nicht genau diesen „Zwischenschritt“ hier und jetzt braucht, um in seinem Leben mit Gott weiterzukommen?

In der römisch-katholischen Kirche war es das 2. Vatikanische Konzil (1962–1965), das hier eine Kehrtwende im Blick auf Andersgläubige geschafft hat: Galten sie früher als Menschen, die der Teufel geschickt vom wahren Glauben abgelenkt und in die Irre geführt hatte, so würdigte das Konzil nun den tiefen Sinn und das Licht der Wahrheit, die sich auch in anderen Religionen zeigen.

Damit ist freilich nicht gesagt, alle religiösen Bekenntnisse seien gleich wahr: Die Wahrheit ist nicht relativ. Aber die menschliche Erkenntnis ist es.

Für mich folgt daraus dreierlei:

1. Ich maße mir kein Urteil an, wie nah oder fern andere dem göttlichen Heil sind. Austausch ist sinnvoll, wenn man eine gemeinsame Sprache findet (manchmal ist das eigene Verhalten die verständlichste Sprache), die Drohung mit ewiger Verdammnis so gut wie nie. – Unmenschlichkeit im Namen der Religion gilt es klar zu benennen.

2. Ich halte es immer für möglich, dass ich im Glauben weiter wachse, meine derzeitige religiöse Überzeugung also vorläufig sein kann. Anders als der Papst kann ich also meine eigenen „Dogmen“

getrost über den Haufen werfen, wenn es nötig werden sollte.

3. Wenn ich merke, dass ich aus den Schuhen meines bisherigen Glaubens hinausgewachsen bin (das können Vorstellungen über Gott sein, meine Art und Weise zu beten, Aufgaben, die ich bisher in der Gemeinde wahrgenommen habe, …), sträube ich mich nach sorgfältiger Überprüfung nicht, Altes hinter mir zu lassen und Neues anzunehmen – ohne all die zu verurteilen, die so glauben, wie ich es noch gestern oder vorgestern selbst getan habe.

Eine gute Feier der österlichen Geheimnisse wünscht Ihnen

Ihr

Bruder Gereon

>>Seitenanfang

Wort zum Monat März 2011

Liebe Leserin, lieber Leser,

stellen Sie sich einmal vor: Da wollen sich zwei Menschen begegnen. Doch sie sind durch eine hohe Wand getrennt. In Kontakt treten können Sie nur durch fünf Löcher, die in dieser Wand sind – ganz schön mühsam!

Liebe Leserin, lieber Leser, wir selbst sind es, die sich in einer solchen Situation befinden: Wir begegnen einander nie unmittelbar, sondern immer nur durch die Kanäle unserer fünf Sinne (mein geschätzter Mitarbeiter Thomas Abels-Kasimi behandelt sie gerade – einen nach dem andern – in seiner Reihe „aus dem Leben erzählt“, siehe dazu unseren Veranstaltungskalender).

Manchmal möchte ich jemandem ganz genau vermitteln, was ich denke und fühle, ohne Abstriche, ohne Verzerrungen, ohne die Möglichkeit von Missverständnissen. Aber es geht nicht. Ich muss etwas sagen oder schreiben, aufmalen oder darstellen. Für manches, was sich nicht sagen lässt, kann ich die Kunst zu Hilfe nehmen. Ein Stück Musik vielleicht. Aber eines kann ich nicht: meine Gedanken und Gefühle ohne Medium vom Ich zum Du transportieren.

Das Hebräisch des Alten Testaments spricht von „erkennen“, wenn zwei Menschen miteinander schlafen (viele deutsche Bibelübersetzungen haben diesen Begriff einfach in unsere Sprache übernommen). Fast alle Bereiche des Tastsinns sind hier aktiv – eine ekstatische Form, sich einander mitzuteilen, wird hier möglich. Und doch: Letztlich bleiben beide in ihrem eigenen Körper. Schmerzlich manchmal, wenn zwei sich sehr lieben.

Im Himmel – also im vollendeten, ewigen Leben bei (bzw. in) Gott – fallen all diese trennenden Wände zwischen uns weg. Das glaube ich. Dazu auch noch die einschränkenden Kategorien von Raum und Zeit (die wir hier auf der Erde freilich brauchen, um uns überhaupt zu begegnen). Wir werden Gott und einander erkennen, wie wir sind. Herrlich!

Bei manchem Menschen, den ich sehr liebe, bin ich schon ganz gespannt darauf. Bei anderen, die mir nicht so sympathisch sind, ist meine Vorfreude doch eher zurückhaltend; doch ich gehe davon aus, dass auch (vielleicht sogar: gerade) in diesem Bereich positive Überraschungen möglich sind.

Was ist nun die Nutzanwendung dieser Gedanken für mein Leben hier und jetzt? – Zwei Dinge fallen mir ein:

1. Reichlich von unseren Sinnen Gebrauch machen, denn sie sind das „Trainingszeug“, das uns für ein wachsendes Miteinander gegeben ist.

2. Nicht verzweifeln, wo uns dieses Miteinander bei aller Anstrengung wieder einmal nur sehr bruchstückhaft gelingt: Es wird einmal gut werden und Gott wird alle Tränen trocknen.

Einen sinnlichen März und einen sinnenreichen Einstieg in die Fastenzeit wünscht Ihnen

Ihr

Bruder Gereon

>>Seitenanfang

Wort zum Monat Februar 2011

Liebe Leserin, lieber Leser,

immer mal wieder höre ich Menschen darüber klagen, dass in der Zeitung zum größten Teil schlechte Nachrichten stehen.

Spontan vom Gefühl her möchte ich mich dieser Klage anschließen. Doch dann denke ich: Eigentlich ist es doch gut so – das zeigt, dass das Gute immer noch als das Normale angesehen wird, das Schlechte bzw. Böse hingegen als berichtenswerte Ausnahme. Dass Menschen im Krankenhaus geheilt werden, ist der Normalfall; der ärztliche „Kunstfehler“ ist die Ausnahme, die in die Zeitung kommt. Normal ist es auch, dass enge Verwandte einigermaßen ordentlich miteinander umgehen; schwere Vernachlässigung, Misshandlung oder erbitterte Erbstreitigkeiten finden den Weg in die Zeitung, weil sie eben nicht der Normalfall sind.

Freilich gibt es auch Ausnahmen: Da wird eine bislang unheilbare Krankheit auf einmal geheilt oder verschwindet gar ganz von alleine. Oder es setzt sich jemand mit schier heldenhaftem Aufwand für eine(n) andere(n) ein. In solchen Fällen ist die gute Nachricht berichtenswert und steht bei uns in der Zeitung.

Und leider ist manchmal auch das Schlechte der Normalfall, z. B. dass immer noch pro Stunde etwa 1000 Menschen auf unserer Erde verhungern. Ich rechne es den Medien hoch an, dass sie auch solche „alltäglichen“ Missstände von Zeit zu Zeit ins öffentliche Bewusstsein heben – wenn auch nicht mit der Penetranz, die solch himmelschreiendem Unrecht eigentlich angemessen wäre.

Unsere Welt ist beileibe nicht ganz gut und wir Menschen schaffen es nicht, uns aus eigener Kraft vom Fluch des Bösen zu befreien (nur Gott wird das – so unser christlicher Glaube – letzten Endes bewerkstelligen können). Aber wir aufmerksamen Zeitungsleserinnen und -leser können dennoch etwas tun:

Manches, was uns die Zeitung vorlegt, können wir mit ins Gebet nehmen. Dies ist ein keineswegs geringzuschätzender Dienst!

Und wir können es uns zur Aufgabe machen, in einem überschaubaren Zeitraum (sei es wöchentlich, monatlich oder einmal im Quartal) eines der Probleme, von denen wir lesen, zum Besseren zu verändern. Das fängt vielleicht bei der Todesanzeige entfernter Bekannter an, an die ich einfach mal schreibe, geht weiter über meine konkrete Mithilfe im Stadtteil und ist mit einer gezielten Spende anlässlich einer Naturkatastrophe noch längst nicht erschöpft.

Einen guten Februar wünscht Ihnen

Ihr

Bruder Gereon

>>Seitenanfang

Wort zum Monat Januar 2011

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kunst des perspektivischen Zeichnens bzw. Malens wurde im Laufe der Geschichte gleich mehrfach entdeckt – dazwischen geriet sie immer wieder in Vergessenheit oder wurde aus Desinteresse einfach nicht beachtet.

Unsere Kinder heutzutage erlernen den Umgang mit der Perspektive meist nach der Grundschule, nachdem sie sich vorher schon abgeschaut haben, dass das Bild eines Hauses irgendwie „echter“ aussieht, wenn man da am Rand noch so Strichelchen dran macht.

Die christliche Hoffnung auf den Himmel – das ewige Leben bei bzw. in Gott – ist der Fluchtpunkt, von dem her unser Leben hier und jetzt seine Perspektive erhält. Alles, was wir erleben, erhält von dort her seine Tiefe und seine richtige Einordnung in das Ganze: All unser Tun und Ringen, alles, was wir schaffen, erlernen und erleiden, all unser Bemühen um das richtige Miteinander, alle Kriege, alle Gewalt und alle Versöhnung erhalten ihren Wert oder Unwert, wenn wir sie auf den Himmel hin betrachten.

Fluchtpunkt – dieses Wort spricht zugleich die Vorbehalte an, die manche Menschen unserer Jenseitshoffnung gegenüber hegen: dass wir nämlich vor den Herausforderungen dieser Welt flöhen und unsere Zuflucht zu einem Himmel nähmen, der sich um die Erde nicht schert.

Der christliche Himmel ist nicht so. Wir wissen nicht, wie das ewige Leben aussieht. Dorthin, wo sich „im Unendlichen die Parallelen schneiden“, können auch wir nicht blicken. Die konkrete Geschichte in Zeit und Raum steht auch für die christliche Weltsicht im Vordergrund.

Aber es stellt einen entscheidenden Unterschied dar, ob ich in meinem Mitmenschen nur eine Zufallsbekanntschaft sehe oder einen Mitbürger, eine Mitbürgerin im kommenden ewigen Reich. Und es ist etwas anderes, ob ich von einer unheilbaren Krankheit denke, dass sie mir den Rest meines Lebens verdirbt, oder ob ich ahne, dass sie den Kern meines Selbst nicht zerstören kann, weil dieser in Gott wurzelt und bei ihm einmal ganz zur Entfaltung kommen wird.

Der Jahresanfang ist immer auch eine Einladung, unsere Sehgewohnheiten auf diese Welt neu zu justieren.

Ich lade Sie ein, dass wir Gott und seine verheißene Ewigkeit wieder klarer in den Blick nehmen und auf ihn hin die Perspektivlinien unseres Lebens ziehen – im Alltäglichen wie auch in besonderen Situationen.

Ein gesegnetes Jahr 2011 wünscht Ihnen von Herzen

Ihr

Bruder Gereon

>>Seitenanfang

Wort zum Monat Dezember 2010

Was der Zöllner Zachäus mit dem Advent zu tun hat

Der Zöllner Zachäus, von dem uns das Lukasevangelium im 19. Kapitel erzählt (Lk 19,1–10), hatte sich auf die Begegnung mit Jesus eigentlich bemerkenswert schlecht vorbereitet:

Er ahnte doch wohl, was das für einer war, der da nach Jericho kam. Hätte er da nicht schon im Vorfeld sein ergaunertes Geld zurückgeben und sein Vermögen für soziale Zwecke einsetzen sollen?

Vermutlich hatte er schon so was wie einen leisen Verdacht, dass ihn die Begegnung mit Jesus verändern werde; aber der entscheidende Anstoß fehlte ihm noch. „Hier muss er vorbeikommen!“, denkt er sich und besteigt einen Maulbeerfeigenbaum. Halb sucht er den Kontakt, halb versteckt er sich.

Doch Jesus ist ausdrücklich zum Suchen gekommen (Vers 10). Zachäus wird gefunden, Jesus lädt sich bei ihm ein und Zachäus gelingt der Neuanfang.

Der Advent ist die Vorbereitungszeit auf die Ankunft Jesu. Und mehr als von Zachäus ist auch von uns nicht gefordert. Vielleicht ist Ihnen kein guter Start in den Advent gelungen. Vielleicht wollten Sie die besinnliche Zeit in diesem Jahr mal ganz anders angehen – und es hat doch nicht geklappt.

Für Jesus ist das kein Hindernis! Wenn Sie nur die eine Vermutung haben: „Hier muss er vorbeikommen!“, dann kann das reichen, um ihm wirklich zu begegnen.

Haben Sie eine Ahnung, was Ihr „Maulbeerfeigenbaum“ sein könnte? Vielleicht eine Adventsandacht; vielleicht ein bestimmtes Konzert; vielleicht ein Brief, den Sie schon lange vor sich herschieben. Vielleicht auch die Beichte bei einem vertrauenswürdigen Menschen (gibt ’s übrigens nicht nur in der katholischen Kirche!) oder die Teilnahme an einem evangelistischen Abend, den Ihre freikirchliche Gemeinde anbietet.

Ich lade Sie ein, dass wir – jede(r) für sich – in uns nachspüren, wo Jesus mutmaßlicherweise vorbeikommen wird. Und das wir uns dann einfach von ihm finden lassen!

Einen gesegneten Advent wünscht Ihnen

Ihr

Bruder Gereon

>>Seitenanfang

Wort zum Monat Oktober 2010

Liebe Leserin, lieber Leser,

in diesem Monat möchte ich Ihnen gerne einen Begriff der kölschen Mundart näherbringen, und zwar den der Jenööchlichkeit.

Das Eigenschaftswort „jenööchlich“ ist von der Bedeutung her so etwas wie eine Kombination der hochdeutschen Adjektive „gemütlich“ und „genügsam“. Das etwas angestaubte Wort „stillvergnügt“ entspricht ihm in etwa. Wer jenööchlich irgendwo sitzt (und das Sitzen ist die bevorzugte Körperhaltung zur Jenööchlichkeit), der ist bei bescheidenen Ansprüchen mit sich und der Welt im Reinen.

Ich möchte nun keineswegs behaupten, wir in Köln besäßen diese Geisteshaltung in besonderem Maße. Auch will ich sie anderen nicht absprechen – auch der Ostfriese kann jenööchlich bei seinem Tee sitzen und die Bayerin bei ihrer Brotzeit.

Ich komme nur darauf zu sprechen, weil ich fürchte, dass wir tendenziell in Gefahr sind, uns von der Jenööchlichkeit immer weiter zu entfernen.

Natürlich: Der Mensch, der sich ein schnelleres Auto kauft, um mehr Geld zu verdienen, damit er sich eben dieses Auto leisten kann, oder der sich um einen stressigeren Posten bewirbt, um genug Geld für die Wellnessangebote zu verdienen, die diesen Stress wieder kompensieren, – das sind leicht durchschaubare Karikaturen.

Aber ich bin davon überzeugt, dass wir ganz ähnlichen Handlungsmustern immer wieder erliegen.

Ich lade Sie ein, wenn wir uns wieder ausgelaugt fühlen, wenn wir den Eindruck haben, unsere Welt drehe sich immer schneller und lasse uns kaum noch Raum zum atmen: dass wir uns ruhig hinsetzen und solche Handlungsmuster aufspüren. Dass wir einen Sinn dafür bekommen, wie wir mir weniger Einsatz mehr Lebensqualität erreichen können (glauben Sie mir – in den allermeisten Fällen lohnt es sich nicht, sich für das Ferienhaus in der Toskana abzustrampeln). Und dass wir uns in Jenööchlichkeit üben. Manchen Menschen scheint sie angeboren zu sein – aber zu einem guten Teil ist sie doch auch erlernbar.

Einen jenööchlichen Herbst wünscht Ihnen

Ihr

Bruder Gereon

>>Seitenanfang

Wort zum Monat September 2010

Aus Anlass des Schöpfungsmonats präsentiert Bruder Gereon ein immer wieder vernachlässigtes Geschöpf: das Apfelmännchen

Liebe Leserin, lieber Leser,

auf dem Ökumenischen Kirchentag im Mai wurde es verkündet: Die christlichen Kirchen in Deutschland haben einen neuen gemeinsamen Feiertag eingeführt: den Schöpfungstag. Auf Bundesebene wird er ab jetzt an jedem ersten Freitag im September gefeiert, vor Ort in den Gemeinden an einem frei zu wählenden Tag im Zeitraum 1. September–4. Oktober.

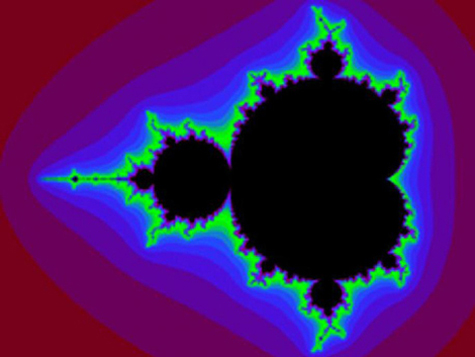

Ich nutze die Gelegenheit, um Ihnen ein Geschöpf vorzustellen, das bei solchen Gelegenheiten leider immer wieder vergessen wird: das Apfelmännchen (siehe Abb. 1).

Das Apfelmännchen zeigt sich – vereinfacht gesagt –, wenn man in einem mathematischen Koordinatensystem darstellt, wie bestimmte Zahlenpaare (komplexe Zahlen) auf die wiederholte Anwendung einer bestimmten mathematischen Operation reagieren.

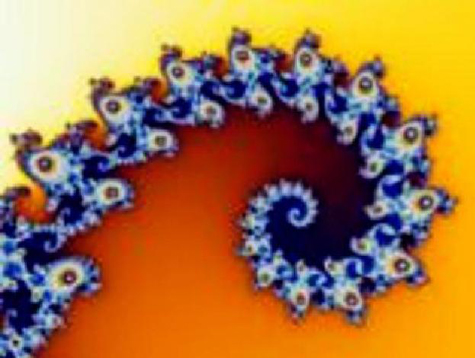

Es sieht ja so schon ganz putzig aus, das Apfelmännchen. Noch interessanter wird es, wenn Sie ins Detail gehen und Abschnitte aus seinen Randbereichen immer weiter vergrößern: Immer neue interessante Formen tauchen auf – ein bisschen wie Galaxien im Weltall (siehe Abb. 2 und 3).

Wissen Sie, mich nervt das allmählich: Wenn von der Schöpfung geredet wird, dann tauchen immer wieder Fische, Vögel, Landtiere, Pflanzen und Menschen auf. Dazu noch Wasser, Feuer, Luft und Erde. Sonne, Mond und Sterne werden auch nicht vergessen. Und natürlich der unvermeidliche Regenbogen.

Dabei geht es um viel mehr, wenn ich Gott als Schöpfer bezeichne: Es ist dies eine religiöse Antwort auf die Frage, was letztlich allem zugrunde liegt. Was hinter allem steckt. Hinter allem. Und das ist mehr als nur die unbelebte und die belebte Natur (die zweifellos ein überaus großes Meisterwerk ist!). Dazu gehören auch Phänomene wie Raum und Zeit, die Gesetze der Logik und die Naturgesetze, Leben und Tod, Liebe, Bewusstsein, Musik und Kunst, Gut und Böse. Die binomischen Formeln. Und natürlich auch das Apfelmännchen.

Als Gott die Welt erschuf, da musste er sich weder an physikalische Konstanten halten noch an raumzeitliche Dimensionen oder logische Gegebenheiten. Auch das hat er alles geschaffen!

Ich sehe ein, dass man, wenn man unter dem Stichwort „Bewahrung der Schöpfung“ versucht, ein größtmögliches Aktionsbündnis gegen Umweltzerstörung zusammenzubekommen, sich vernünftigerweise auf die Natur hier auf unserer Erde konzentriert (und Christen tun gut daran, sich in diesem Bereich eifrig zu engagieren). Schließlich wird das Apfelmännchen weder vom Klimawandel noch von Öl- oder Strahlenkatastrophen bedroht.

Aber ich bitte doch sehr darum, dass wir, die wir uns zu Gott als dem Schöpfer bekennen, uns in unseren stillen Stunden immer mal wieder klarmachen, was das eigentlich heißt.

Gott steckt hinter allem. Hinter allem Sein steht nicht das Nichts oder ein Chaos, sondern einer, der es gut mit uns meint. Hundertprozentig.

Einen guten Schöpfungsmonat wünscht Ihnen

Ihr

Bruder Gereon

>>Seitenanfang

Wort zum Monat Juli 2010

Liebe Leserin, lieber Leser,

"Wie wir die Kirche vorfinden wollen, wenn wir zu ihr kommen, geradeso müssen wir unsere Seele bereiten."

Cäsarius von Arles (5./6. Jh. n. Chr.)

[Der ÖGuG macht Sommerpause. Das nächste Wort zum Monat erscheint im September. Wir wünschen allen eine gesegnete Sommer- und Urlaubszeit.]

>>Seitenanfang

Wort zum Monat Juni 2010

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich habe ja die doppelte Staatsbürgerschaft.

Es ist bekannt, dass der „Doppelpass“ manche Vorteile hat, aber auch Schwierigkeiten mit sich bringt (weshalb z. B. die Bundesrepublik Deutschland versucht, Fälle von doppelter Staatsbürgerschaft zu beschränken): Er kann zu Loyalitätskonflikten führen; manchmal muss geklärt werden, in welchem Land ein Mann nun der Wehrpflicht unterliegt, und auch in anderen Fällen ist nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen, ob das Recht des einen oder des anderen Landes Anwendung findet.

Nicht wenige frisch eingebürgerte türkischstämmige Deutsche haben ihre deutsche Staatsbürgerschaft unerwartet rasch wieder verloren, weil sie zwischenzeitlich erfolgreich einen neuen türkischen Pass beantragt hatten. Und Hans-Christian Ströbele ließ noch vor Monaten überprüfen, ob denn Papst Benedikt noch Deutscher sei, wo er doch inzwischen die Staatsbürgerschaft des Vatikans habe (daraufhin wurde übrigens festgestellt, dass der Papst seinen deutschen Pass behalten darf).

Meine zweite Staatsbürgerschaft, von der ich eingangs sprach, ist freilich etwas anderer Natur: Ich bin nicht nur Deutscher, sondern auch noch Bürger im Reich Gottes – wie alle Christen. Das ist nur logisch, denn „unsere Heimat ist im Himmel“, wie Paulus sagt (Phil 3,20).

Zwar ist das Reich Gottes kein irdisches Reich (Joh 17,14.16), wie ja auch Jesus kein irdischer König sein wollte (Joh 18,36); aber es sage niemand, dass es deswegen keine Loyalitätskonflikte

geben könne: Die vielen Christenverfolgungen im Laufe der Geschichte beruhen ja nicht alle nur auf bedauerlichen Missverständnissen, sondern haben häufig damit zu tun, dass Christen aus Gewissensgründen manchen staatlichen Verpflichtungen nicht Folge leisten können – so sehr sie sich auch sonst bemühen, gute Bürgerinnen und Bürger ihres Landes zu sein.

Zum Glück können wir als Christen in Deutschland ziemlich gesetzestreu leben. Doch die Staatsbürgerschaft im Reich Gottes führt immer wieder dazu, dass wir uns manchmal ein bisschen eigenartig verhalten: z. B., wenn wir uns konsequent auf die Seite der jeweils Schwächeren stellen. Oder sehr argwöhnisch gegenüber der Eigendynamik des Kapitals sind. Oder einfach, weil unsere Perspektive weit über den Tod hinaus geht – bis ins ewige Leben.

Wenn wir damit andere Menschen neugierig machen oder sogar mitreißen können: umso besser. Denn Gottes Reich hat eine sehr angenehme Eigenschaft: Es ist ausgesprochen einwanderungsfreundlich und bietet Platz für alle Menschen. Die Pässe liegen schon bereit ...

Einen guten Juni 2010 wünscht Ihnen

Ihr

Bruder Gereon

>>Seitenanfang

Wort zum Monat Mai 2010

Gott – eifersüchtig wegen nichts

Wohl fast jeder Mensch, der das zweite Lebensjahr überschritten hat, kennt das Gefühl der Eifersucht. Wir sind eifersüchtig, wenn wir fürchten, die Zuneigung oder Aufmerksamkeit von jemandem zu verlieren. Oder wir sind eifersüchtig, wenn jemand anderes die Zuwendung bekommt, die wir so sehr ersehnen.

Die Bibel spricht von Gott häufig in menschlichen Bildern. Auch vom „eifersüchtigen Gott“ ist immer wieder die Rede.

Was soll das? Ist Gott eifersüchtig, weil ich einen Menschen liebe? Ist er eifersüchtig, weil ich ins Kino gehe und nicht stattdessen zu Hause in der Bibel lese? Ist er eifersüchtig, weil ich mir ein leckeres Abendessen schmecken lasse, anstatt mich in Bußübungen zu ergehen? Irgendwie wäre das ungünstig – schließlich hat Gott ja quasi „per definitionem“ stets die Moral auf seiner Seite und bleibt auf lange Sicht der Gewinner.

Zum Glück ist das nicht gemeint, wenn die Bibel von Gottes Eifersucht spricht. Wie sollte auch er – der Schöpfer und Spender alles Guten – missgünstig sein, wenn wir uns an seinen Geschenken erfreuen?

Wenn Gott in der Bibel eifersüchtig ist, dann ist er, so könnte man formulieren „eifersüchtig wegen nichts“: Er ist eifersüchtig, wenn wir Göttern hinterherlaufen, die überhaupt keine Götter sind, sondern eben nichts – „Gottnichtse“, wie Martin Buber in seiner gewaltigen Bibelübersetzung schreibt. Und das sind nicht nur Baal, Zeus, Wodan und Konsorten (für die haben die meisten von uns ja ohnehin nur mehr ein mildes Lächeln übrig), sondern alles, was wir gedankenlos wie Gott behandeln, ohne dass es Gott ist. Alles, was wir statt Gott zum letzten Ziel unseres Lebens erklären (oder unerklärt entsprechend behandeln). Alles, wovon wir uns einbilden, unser Wohl und Wehe hinge letztendlich davon ab.

Also: Genießen Sie ruhig den schönen Frühling. Genießen Sie Ihren Partner/Ihre Partnerin, Ihre Freundschaften, die Zeit im Grünen, am Grill oder im Biergarten. Lassen wir uns in diesem Mai so richtig von unserem Gott verwöhnen, dem großen Liebhaber des Lebens – ja, von dem es sogar heißt, dass er selbst die Liebe und das Leben ist!

Aber lassen wir Gott Gott sein. Den, auf den es unbedingt ankommt. Dem wir alles verdanken (auch uns selbst). Und der unser letzter Sinn und unser letztes Ziel ist. Diese Ehre teilt er mit niemandem sonst.

Ich wünsche uns von Herzen einen guten, gesegneten Mai!

Ihr

Bruder Gereon

>>Seitenanfang

Wort zum Monat April 2010

Liebe Leserin, lieber Leser,

wissen Sie noch, was Sie 1985 gemacht haben? Oder erlebt?

Ich selbst muss nachrechnen: 16 Jahre alt bin ich in besagtem Jahr geworden und in die 11. Klasse gekommen. Allmählich kommen mir die Erinnerungen: welche Lehrer ich gehabt habe. Und, au ja: in wen ich damals verliebt war.

Die Erinnerung ist nicht mehr taufrisch; aber nach und nach lässt sich einiges rekonstruieren. Und vor allem: Es leben noch viele Zeitzeug(inn)en, die ich fragen kann. Und wenn mir jemand etwas absolut Unglaubhaftes erzählen will, was sich angeblich damals ereignet haben soll, dann kann ich eben diese Zeitzeug(inn)en fragen.

Der älteste Text in der Bibel, in der von der Auferweckung des toten Jesus zum Leben die Rede ist (also von dem Ereignis, das wir Christen an Ostern feiern), ist ein Brief, den Paulus zwischen 53 und 55 n. Chr. an die Christen in Korinth geschrieben hat. Er schreibt, dass der Auferweckte dem Kephas (= Petrus) erschienen sei, dann den 12 Aposteln und dann (womit seine Aufzählung keineswegs endet!) über 500 Menschen gleichzeitig, wovon die meisten noch lebten (1 Kor 15,3–8).

Der Tod Jesu war wahrscheinlich im Jahr 29 oder 30 n. Chr., also zeitlich ähnlich entfernt bzw. nah wie für uns heute das eingangs erwähnte Jahr 1985.

Deshalb ist dieser Text für mich so glaubwürdig: Es liefen noch viele Zeugen der damaligen Ereignisse herum, die man bei Bedarf fragen konnte. Die 4 Evangelien mit ihren Ostergeschichten wurden wohl erst ab etwa 70 n. Chr. niedergeschrieben; da war das mit dem Nachprüfen schon nicht mehr so einfach. Aber Paulus musste damit rechnen: Wenn er von über 500 Menschen spricht, von denen die meisten noch leben, dann kann durchaus jemand kommen und ihn um Name und Anschrift einiger dieser Zeugen bitten.

Wenn wir genauer in den Paulusbrief schauen, schmilzt selbst der Abstand von ca. 25 Jahren noch weiter: Denn Paulus weist darauf hin (1 Kor 15,1–3), dass er diese Auferweckungsgeschichte schon vorgetragen habe, als er damals als Missionar die Frohe Botschaft nach Korinth gebracht habe (das war im Jahr 50 oder 51 n. Chr.), und auch er habe sie schon vorgefunden, als er Christ wurde. Das war – nach dem heutigen Stand der Forschung – in der ersten Hälfte der 30er-Jahre, also ziemlich dicht dran an der behaupteten Auferweckung Jesu.

Vieles in der Bibel mögen wir für legendarisch ausgeschmückt, für geglättet oder geschönt halten: An dem Befund, dass kurz nach Jesu Tod ein Haufen Menschen berichteten, sie seien dem auferweckten Jesus begegnet, führt kaum ein Weg vorbei. Und das waren in der Hauptsache keine Intellektuellen wie Paulus, sondern Fischer, Handwerker und Arbeiter. Menschen, die keinen Grund hatten, die Auferweckung Jesu von den Toten zu behaupten, als eben diesen einen: Sie waren dem Auferweckten selbst begegnet!

Dass Paulus vom Christenhasser zum Christ wurde, lag dennoch nicht an den vielen Zeugen (zumindest nicht in erster Linie), sondern daran, dass Jesus schließlich auch ihm erschien.

Auch heute berichten immer wieder Menschen, dass sie Jesus als Lebendigen erlebt haben – zwar nicht mehr leibhaft hier auf der Erde, aber ganz eindeutig als erfahrbare Wirklichkeit.

Herzliche Gratulation allen, die das von sich sagen können!

Doch die Zeugen der ersten Stunde sind nicht zu ersetzen: Eben jene Fischer, Handwerker und Arbeiter, die bestätigen konnten: Dieser Auferweckte ist derselbe, mit dem wir vor seinem Tod durch die Gegend gezogen sind, der zu den Armen und Schwachen gehalten hat, der die Frohe Botschaft von Gottes Reich, das ein Reich der Liebe ist, verkündet hat, der schließlich hingerichtet wurde und den wir für gescheitert hielten. Diesem Jesus von Nazaret hat Gott Recht gegeben, indem er ihn nicht im Tod gelassen, sondern ihm neues, ewiges Leben geschenkt hat.

Ich wünsche Ihnen eine gute Feier der österlichen Tage. Nicht der Tod, sondern Gott hat das letzte Wort!

Ihr

Bruder Gereon

>>Seitenanfang

Wort zum Monat Februar 2010

Liebe Leserin, lieber Leser,

privat arbeite ich ja gar nicht am Computer. Beruflich eigentlich auch nicht. Aber unser PR-Beauftragter möchte Beiträge für unsere Website gerne im elektronisch lesbaren Format haben und nicht mit mechanischer Schreibmaschine geschrieben – was man irgendwie ja verstehen kann.

Nachdem nun kurz vor Weihnachten unser schon immer etwas kaputter Laptop unter meinen Händen zusammengebrochen ist, hat unsere Gemeinschaft Anfang 2010 von einer ortsansässigen IT-Firma dankenswerterweise ein Netbook geschenkt bekommen.

Wie der Name schon andeutet, findet unser Netbook es völlig normal, sich bei irgendwelchen Fragen oder Problemen ins www einzuloggen – ohne mich als User vorher um Erlaubnis zu fragen.

Nun betreibe ich das Gerät (um meiner eigenen Verführbarkeit vorzubeugen) grundsätzlich ohne Drucker und ohne Internetzugang. Worüber es sich auch immer wieder beschwert. Und wehe, es wäre ein ungeschützter WLAN-Zugang in der Nähe, – im Handumdrehen hätte es sich dort eingeklinkt. Denn wie gesagt: Für unser Netbook ist es völlig normal, online zu sein und Informationen und Fähigkeiten, über die es nicht selbst verfügt, aus dem Netz zu holen.

Eben kam mir der Gedanke: So müsste eigentlich meine Seele sein! – Ohne erst bei meinem aktuellen Bewusstsein nachzufragen, müsste sie sich automatisch immer wieder mit Gott zu verbinden versuchen. Denn sie weiß ja, wie wenig sie ohne ihn vermag.

Ich treffe gleich den Geschäftsführer von der oben erwähnten IT-Firma. Ich werde ihn mal fragen, ob man es unserem Netbook nicht abgewöhnen kann, ständig die Verbindung zum Internet zu suchen – schon allein, weil es ja keinen aktuellen Virenschutz hat.

Aber meiner Seele möchte ich Mut machen, immer wieder die Verankerung in Gott zu suchen. Denn schon Augustinus wusste: „Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir.“

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Bruder Gereon

>>Seitenanfang